Certo, l’aplomb, la sobrietà, la bravura, il galantomismo, la timidezza, la coerenza e tutti gli aggettivi più belli del mondo, ma la figura di Nino Milazzo si esaurisce qui? Ci sia consentito di riflettere su questo protagonista del giornalismo siciliano e nazionale degli ultimi decenni (lui, catanese di Biancavilla), venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 91 anni.

Nino Milazzo è stato vice direttore del Corriere della Sera ai tempi della direzione Ostellino, direttore de La Sicilia di Catania, fondatore e vice direttore del quotidiano L’Indipendente e infine direttore dell’emittente televisiva catanese Telecolor.

Di lui, in questi giorni, si è scritto di tutto e di più. Peccato che siano stati taciuti un paio di passaggi fondamentali della sua carriera e della sua vita, passaggi legati alla figura dell’editore catanese Mario Ciancio, che rappresentano il paradigma della città, della regione e del Paese. Questo, evidentemente, significa qualcosa che fatica a venir fuori dalle viscere di questa stranissima Nazione.

A scrivere di lui, in questi giorni, sono stati degli ottimi cronisti (finanche un grande giornalista come Francesco Merlo di Repubblica), eppure – nei pezzi che abbiamo letto – abbiamo notato questa improvvisa quanto strana amnesia. Non dovrebbe succedere, ma succede, specie quando di mezzo c’è un editore “innominabile” come Ciancio, che nella vita e nella carriera di Milazzo è stato determinante. Nel bene e nel male.

Nino Milazzo. Sopra: il giornalista catanese assieme ad Enzo Biagi

Nel bene, sia perché Nino, negli anni Cinquanta, muove i primi passi di giornalista nella redazione de La Sicilia, di cui la famiglia Ciancio è proprietaria, e sia perché negli anni Ottanta egli viene chiamato dallo stesso Ciancio a dirigere quel giornale. Due passaggi (giustamente) sottolineati da tutti.

Nel male – e questo non lo ha scritto nessuno – perché è lo stesso Ciancio che gli tronca una carriera in grande ascesa, che probabilmente – senza quel taglio netto – lo avrebbe portato alla direzione del giornale di via Solferino o comunque di qualche altra testata di prestigio. Non perché – chiariamo – la scelta di dirigere La Sicilia abbia rappresentato una diminutio nella carriera di Milazzo, semplicemente perché, un anno dopo, egli viene cacciato in malo modo da Ciancio, che da quel momento assume i “pieni poteri”, assurgendo al doppio ruolo di direttore ed editore.

Questo particolare è stato del tutto omesso dalla stampa importante, così come “il contesto” nel quale esso è inserito.

Siamo negli anni Ottanta, quelli che seguono due delitti che segnano la mutazione genetica della società siciliana e di Cosa nostra: quello del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e quello del giornalista Giuseppe Fava. Catania – con i “quattro cavalieri dell’apocalisse mafiosa” e con un “boss di Stato” come Nitto Santapaola, latitante per oltre un decennio – è l’epicentro della “nuova mafia”, quella che dal capoluogo etneo parte all’assalto di Palermo.

Il generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa

Una mafia che controlla tutto, dai grandi appalti al traffico di droga, dalla politica ai vertici catanesi della magistratura e delle forze dell’ordine. Ai piedi dell’Etna lo sanno tutti, ma gli unici a dirlo sono proprio loro: dalla Chiesa, prefetto antimafia di Palermo, e Fava col Giornale del Sud e con I Siciliani, che dirige. Vengono eliminati entrambi. Non solo dai boss. Dietro a quei delitti ci sono depistaggi, servizi segreti deviati, protezioni ad altissimo livello.

Il fondatore de I Siciliani, Giuseppe Fava

Il quotidiano La Sicilia non è avulso da questo sistema, il suo ruolo è di sostanziale complicità. Non lo diciamo noi, ma la Procura della Repubblica di Catania che ha chiesto ed ottenuto un processo – tuttora in corso – per concorso esterno in associazione mafiosa per l’editore Mario Ciancio. L’accusa principale è di aver fatto affari con Santapaola, che dagli anni Settanta – guarda caso da quando don Nitto, dopo avere ucciso il suo predecessore Giuseppe Calderone, “sabotatore”, con i servizi segreti di mezzo mondo e con la mafia di Giuseppe Di Cristina legata alla massoneria, dell’aereo di Enrico Mattei esploso in volo poco prima dell’atterraggio a Milano – assurge al ruolo di potentissimo boss della Sicilia orientale.

Basta leggere gli articoli de La Sicilia di quegli anni per comprendere da quale parte stia il suo editore. Il periodo che precede la gestione Milazzo si contraddistingue per un’opera di disinformazione che si rivela nefasta per l’opinione pubblica della città, costretta a vedersi censurare perfino il necrologio della famiglia del commissario Beppe Montana – capo della catturandi della Polizia di Stato, ucciso a Palermo in quel periodo – che osa pronunciare la parola “mafia”.

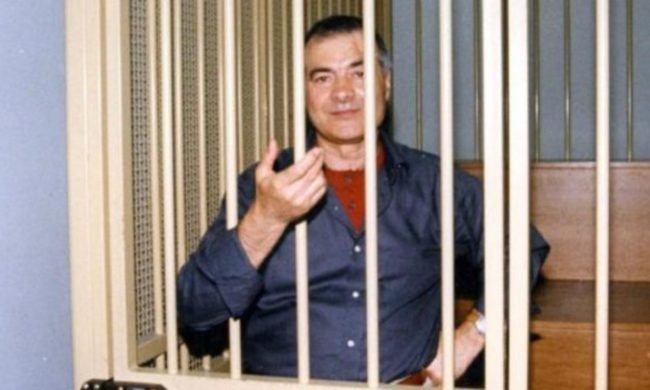

Il boss Nitto Santapaola

Di episodi del genere ce ne sono tanti, dal mafioso che chiede conto su un pezzo non gradito, ma ricevuto con tutti gli onori dall’editore, alla lettera scritta da Santapaola dalla latitanza e pubblicata sulla prima pagina del giornale. Episodi che mandano in frantumi l’immagine di una testata che fino a qualche anno prima gode di un certo prestigio anche a livello nazionale: non va dimenticato che in quella redazione, oltre a Milazzo, Fava e Merlo, si è formata gente come Candido Cannavò, Antonio e Luigi Prestinenza e tanti altri bravissimi cronisti.

Perché una figura di prestigio come Milazzo viene chiamata a dirigere La Sicilia? Per l’esigenza di rinnovare i contenuti del giornale o per un estremo bisogno di riacquistare un’immagine andata letteralmente in pezzi?

L’editore catanese Mario Ciancio

Siamo, come detto, in un momento di grande cambiamento della società siciliana e della mafia. Catania, fino ad allora “città babba”, ingenua, per antonomasia, per via della marginalità del fenomeno mafioso rispetto alla Sicilia occidentale, scopre di avere una organizzazione criminale fra le più efferate e protette del mondo. Ci vorranno anni affinché gli intellettuali locali ammettano quel che succede sotto i loro occhi. Figuriamoci chi, da Catania, è lontano da qualche decennio. Nino Milazzo, da via Solferino, non coglie cosa sta avvenendo nella sua città. E vive, da vice direttore del Corriere, la polemica sui “Professionisti dell’antimafia” innescata da Leonardo Sciascia nelle pagine del quotidiano milanese. Ricordate quando lo scrittore di Racalmuto attaccò Paolo Borsellino, “reo” di essere stato mandato a dirigere la Procura della Repubblica di Marsala al posto di un magistrato più anziano di lui? Una polemica giusta in astratto (le norme che regolamentano la materia privilegiano l’anzianità, non il merito, quindi Borsellino non sarebbe dovuto diventare procuratore),ma sbagliata in una realtà come la Sicilia, dove Giovanni Falcone sarebbe stata la vittima più illustre di questa formula.

Da allora questa frase, “Professionista dell’antimafia”, verrà utilizzata a proposito contro chi si avvale di certi meriti “antimafiosi” (o presunti tali) per gestire potere, ma soprattutto a sproposito contro chi l’antimafia la fa sul serio.

Dalla nebbiosa Milano, Nino Milazzo non coglie i rapidi cambiamenti che pervadono Catania: pensa che tutto sia rimasto fermo alla dolce vita brancatiana, ai personaggi romantici della via Etnea, mentre i morti ammazzati si contano a grappoli. “Mafia? Al massimo gangsterismo”, dicono le massime autorità etnee, e l’unico organo della città lo titola a caratteri cubitali.

Addirittura viene costituito un comitato Pro Catania – sul modello di quanto accaduto un secolo prima a Palermo dopo l’assassinio del sindaco Emanuele Notarbartolo, ucciso per avere moralizzato il Comune e il Banco di Sicilia – contro chi infanga la città.

È in questo ambito che il vice direttore del Corrierone viene chiamato per dirigere La Sicilia. Nino (su Catania) è sicuramente ingenuo, ma è onesto, è un grande professionista e soprattutto è un uomo integerrimo. Gli bastano pochi mesi per comprendere che Fava e dalla Chiesa avevano ragione. E allora non sta al gioco ed entra in un durissimo conflitto col suo editore, che lo fa sloggiare, prendendo le redini per tanti anni (roba di poco tempo fa), quando la magistratura lo mette sotto processo, con una redazione che – attraverso i comunicati – lo difende sempre a spada tratta.

Da vice direttore del più grande giornale nazionale, Milazzo si ritrova disoccupato. Un dramma. Che confida agli amici più stretti e a chi scrive. E’ proprio attraverso lui che nel capoluogo etneo si scopre che esistono metodi infinitamente più raffinati per togliere di mezzo un giornalista perbene.

Al Corriere nel frattempo cambiano gli assetti: per lui non c’è possibilità di un rientro. Fonda un giornale nazionale, L’indipendente, assieme a Ricardo Franco Levi (direttore), di cui Milazzo assume la vice direzione. Non è un’esperienza fortunata. Pochi anni dopo torna a Catania.

Diventa direttore di Telecolor, un’emittente televisiva di proprietà del cavaliere Mario Rendo – uno dei quattro famigerati cavalieri citati da dalla Chiesa a proposito delle collusioni fra mafia e imprenditoria – ma piena di giornalisti col vizio della verità. Eredita una redazione ben rodata dalla direzione di Tano Gullo, ex cronista dell’Ora che, dopo l’esperienza di Telecolor, passerà alla Repubblica di Palermo, e di Carlo Ottaviano.

Ma è con Nino Milazzo che Telecolor fa il definitivo salto di qualità ponendosi come una delle migliori tivù private del nostro Paese. Il giocattolo è troppo bello per non far gola all’abilissimo dominus dell’informazione catanese (basti pensare che nel frattempo Ciancio diventa presidente della federazione nazionale degli editori, predecessore addirittura di un “certo” Luca Cordero di Montezemolo). A lui non interessa un organo televisivo per fare informazione. Gli interessa togliersi dalle scatole – per i suoi affari che vanno dai terreni edificabili ai centri commerciali – dei giornalisti bravi e liberi.

Lo zio Mario – come affettuosamente viene definito all’interno de La Sicilia da alcuni cronisti – acquista Telecolor e svuota l’intera redazione (“costa troppo”, dice lui), malgrado le riunioni sindacali, l’occupazione, le proposte di tutti di abbassarsi gli stipendi. Niente da fare. È il momento in cui Milazzo “deve” scegliere: o accetta la “normalizzazione” oppure se ne va. Opta di stare dalla parte dei ‘suoi’ ragazzi e rompe di nuovo con Ciancio, concludendo la sua tribolata ma comunque grande carriera di giornalista. Peccato che di tutto questo, nelle cronache dei giorni scorsi, non ci sia traccia. Della serie… non pronunciate il nome di Ciancio invano.

Luciano Mirone

Gran bel pezzo

Grazie , grazie per aver tirati fuori queste “verità nascoste” per dirla con Zemeckis. A tal proposito cito ” Una città in pugno ” di Antonio Fisichella dove mio nonno viene ricordato.