Catania. Lo squallore è talmente tanto da rasentare il sublime. Anche adesso che l’hanno chiuso quasi del tutto, anche adesso che molte di quelle che prima vi esercitavano la loro professione sono state costrette a trasferirsi sulla Catania-Gela o in qualche stamberga del centro storico. Oggi a San Berillo non c’è il via vai di diversi anni fa, quando un sacco di persone di tutte le risme e di tutte le categorie -professionisti, pregiudicati, militari di leva, studenti, extracomunitari, operai, disoccupati, pensionati- aspettavano disciplinatamente il loro turno e poi pagavano per un po’ di piacere. Adesso il rione è silenzioso e i dedali di viuzze quasi deserti. Ancora qualcuna lavora, ma è dura.

Le ultime retate della polizia hanno dato il colpo definitivo all’unico quartiere a luci rosse d’Italia. Ora il vecchio San Berillo aspetta solo di passare agli speculatori che l’hanno acquistato per pochi soldi e che magari ne faranno l’ennesimo centro commerciale della città. Eppure ancora nel quartiere a luci rosse, qualcuna “di quelle” si trova ancora. Qualcuna che nel rione è rimasta casa e putìa, nel senso che vive ed esercita il mestiere nella stessa dimora, oppure che, pur risiedendo in altre zone, monta alle quattro del pomeriggio e smonta alle due di notte, o qualche altra, piuttosto avanti negli anni, che torna qui soltanto per la voglia di ricordare.

In questa casbah settecentesca dove il colore prevalente è il nero della pietra lavica, una lapide ricorda una prostituta morta prematuramente tanti anni fa.

Incontriamo Angela, la più anziana di San Berillo, una siciliana dell’entroterra trasferitasi giovanissima a Catania dopo aver tagliato i ponti con la famiglia. Oggi è vecchia e non esercita da tempo. Per trovarla, bisogna andare lì la mattina, quando la zona è più tranquilla. Ha il volto sfatto, gli occhi espressivi, i vestiti trasandati. “Fino a diversi anni fa”, racconta, “lavoravo per accontentare qualche vecchio. Adesso non più. Mi piace tornare qui perché vengo presa dalla nostalgia”. Alla parola nostalgia, le si inumidiscono gli occhi. “Una volta San Berillo era diversa. Eravamo tutte italiane e il bordello era legalizzato. C’era più pulizia, più signorilità, più civiltà. I locali erano quasi tutti al primo piano. All’ingresso c’era la tenutaria, la più famosa era la zia Mattia Abramo, una donna grassa che si arrabbiava quando gli studenti squattrinati volevano entrare gratis (“Carusi, o n’aviti soddi o n’aviti pidittu”, ragazzi, o non avete soldi o non avete voglia). Tanti i minorenni che venivano: pur di accedere al piano superiore, falsificavano la carta d’identità. Ogni mattina ascoltavamo la musica che proveniva da un organino che stazionava tra via delle Finanze e via Di Prima. La canzone preferita era Solo me ne vo’ per la città, passo tra la gente che non sa, che non vede il mio dolore. Angela canticchia il motivetto e si commuove nuovamente, poi riprende a ricordare: “Un pomeriggio ci fu un parapiglia causato dall’incontro casuale tra un padre e il figlio”.

“Gli uomini più eleganti – prosegue – venivano dalla provincia; baroni, notai, avvocati, ma anche persone comuni. Venivano col calesse, con la Balilla, addirittura con la bicicletta. Poi arrivò la legge Merlin e per noi fu la rovina. Da un giorno all’altro la professione divenne illegale. Mi ritrovai sola, cercai di aggrapparmi al primo che arrivava, gli davo i miei risparmi e puntualmente venivo scaricata. Oggi San Berillo e un luogo squallido. Ma siccome i ricordi sono l’unica cosa che mi è rimasta, mi piace tornarci spesso”.

Il rione è sempre lo stesso, i bassi, le viuzze, gli edifici bombardati e utilizzati come discarica, i rigagnoli provenienti dalle rare fontanelle che si trovano all’angolo della strada, l’acqua stagnante che emette un nauseabondo ed eterno puzzo di pipì. I bombardamenti della seconda guerra mondiale, lo sventramento degli anni Sessanta che tagliò in due il quartiere, la speculazione edilizia, la legge Merlin: niente e nessuno in sessant’anni era riuscito a chiuderlo.

Poi arrivò il terzo millennio, la città svoltò nuovamente a destra, e allora sì alle speculazioni –tollerate in verità anche dalla sinistra- ma no, assolutamente no a quel bordello. E allora una notte arrivò la polizia che fece sgomberare tutte e murò col cemento armato gli ingressi di quelle casupole. La svolta piacque agli abitanti, ma non ai tanti cultori del piacere che facevano la fila pur di assicurarsi mezz’oretta d’amore. Fino a pochi anni fa, in 84 stamberghe prive di elettricità e di acqua un centinaio di donne provenienti dal Sudamerica e dall’Africa davano ospitalità a un esercito di uomini. Solo le più povere vivevano lì, le altre, dopo sette ore di “lavoro” andavano a dormire nelle locande o nei cadenti appartamenti delle altre zone del centro storico. Smontavano a mezzanotte e consegnavano i soldi agli affittuari, i quali, in mancanza dei legittimi proprietari (che non risultavano neanche al catasto) avevano occupato abusivamente le case diventandone, di fatto, i padroni.

Dopo l’amore qualcuno usciva dalle case e, in mancanza di servizi igienici, utilizzava le pozzanghere della strada come urinatoio pubblico. Ma forse non è il caso di parlare al passato, perché ancor oggi quelle pozzanghere emanano miasmi insopportabili. Qualcun altro tornava a casa, altri andavano a passeggiare nella vicina via Etnea, o si infilavano al cinema Sarah (una sala a luci rosse immersa nel ventre del quartiere). Ma anche in questo caso i verbi andrebbero coniugati al presente.

Diana è una delle pochissime prostitute che, pur vivendo in un’altra zona della città, viene qui per lavorare. Mentre le altre, dopo l’ultima, decisiva retata, hanno cambiato abitudini, lei è rimasta fedele al passato più recente, forse perché è una delle rare ragazze che ancora può disporre di una casetta a pian terreno. E’ una bellissima donna sudamericana. Inizia a lavorare alle quattro del pomeriggio e smette a mezzanotte, in una stanzetta molto piccola, sordida, rischiarata dalla luce fioca del lume a petrolio, dove è sistemato un letto matrimoniale. D’inverno per riscaldare l’ambiente c’è una stufetta a gas, d’estate un ventilatore scassato. Sulla parete il crocifisso, la corona del Rosario, per terra una damigiana di 30 litri, sul comodino diversi tubetti di pomate perché “mica è facile farlo con trenta uomini di seguito”, dice volgendo lo sguardo. “Ho trent’anni e vengo dalla Colombia. Mio padre faceva parte della cosca di Pablo Escobar, il cartello di Medellin. Le nostre condizioni economiche erano floride. Poi mio padre fu ucciso e da un giorno all’altro ci ritrovammo in una situazione disperata. Non avevo i soldi per comprare neanche un paio di mutandine. A vent’anni mi ritrovai sui marciapiedi di Bogotà. Dopo alcuni mesi mi trasferii in Spagna, cento prestazioni al giorno per mettere dei soldi da parte. Poi una collega mi disse: ‘Perché non vieni a Catania? Si lavora al chiuso e la gente è meno stronza di qui”. Tutto vero, ma il problema, da quando sto qui, è un altro: molti, dopo che stanno con me, si innamorano, diventano possessivi, violenti: ‘Ma io faccio la puttana. E’ il mio lavoro’. Niente da fare, non vogliono sentire ragioni. Alcuni mi picchiano, altri rivogliono i soldi. Fortunatamente ci sono dei distinti signori che mi danno anche 200 Euro per una prestazione. In banca ho 30 mila dollari, darò un futuro ai miei due bambini che sono rimasti in Colombia. A mezzanotte esco distrutta, a volte vado in locanda, altre volte in discoteca. La domenica vado in chiesa e prego in Signore”.

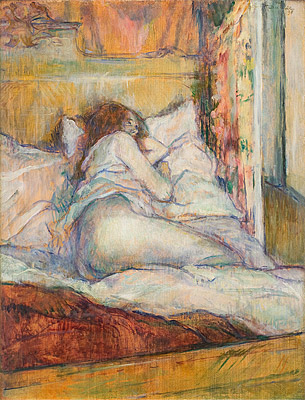

Le opere di questo servizio sono di Toulouse Lautrec

Luciano Mirone

un bel pezzo di storia che si fa cronaca. mi piace come è raccontato