C’è una foto emersa dalle tenebre dell’oblio che spiega cos’è la Sicilia, cosa sono i siciliani, come viene rimosso dalla coscienza collettiva uno dei delitti più raccapriccianti, più efferati, più misteriosi della storia di questa terra. L’assassinio del giovane giornalista de L’Ora Cosimo Cristina – avvenuto il 5 maggio 1960 – che con le sue incredibili inchieste su Cosa nostra pubblicate dal giornale che aveva fondato un paio di anni prima, Prospettive Siciliane (di cui era anche direttore), si era attirato l’odio dei boss di uno dei paesi più mafiosi della Sicilia di quegli anni, Termini Imerese, provincia di Palermo.

Guardatela questa foto pubblicata all’epoca dal settimanale Stop. Tanta gente affacciata che osserva incuriosita quel lembo di ferrovia Palermo-Messina, al centro della quale, proprio nella parte sottostante, si trova la galleria di contrada Fossola.

Ora i termitani affacciati, ma anche quelli che attorniano il carro funebre, focalizzano il loro sguardo su quella galleria, perché dentro, quel giorno, intorno alle 15,30, è stato rinvenuto il cadavere di questo straordinario giornalista di venticinque anni che si sostituiva perfino ai magistrati e alle forze dell’ordine per fare le sue scottanti inchieste sulla mafia.

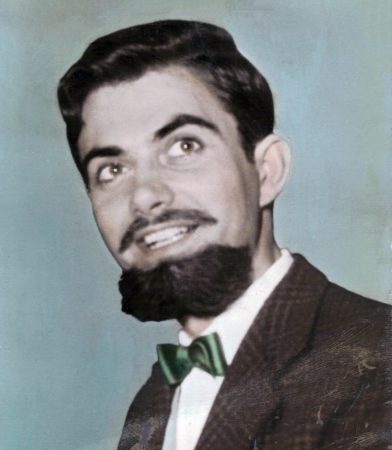

Cosimo Cristina. Sopra: la foto del settimanale Stop che ritrae la folla presso luogo dove fu trovato morto il giornalista (archivio Enza Venturelli-Roberto Serafini)

Questa foto affiorata da un mare di silenzio smentisce quello che si è sempre creduto: che la morte di Cosimo Cristina non ha avuto testimoni. Ne ha avuti, eccome, e pure tanti. Magari non hanno assistito al delitto di questo romantico cronista che amava andare in doppiopetto, papillon e pizzetto, ucciso in un casolare ai bordi della ferrovia e depositato senza vita in mezzo ai binari per simulare il suicidio, ma quei testimoni erano lì subito dopo ed hanno sentito quali voci circolavano in quei momenti, hanno assistito alla mistificazione che il sistema di quella città – magistrati per primi – aveva messo su: la storiella completamente inventata del giovane cronista che, siccome perde il lavoro, si toglie la vita facendosi travolgere dal treno. Una storia ignobile, simile a quella di Peppino Impastato, verificatasi diciotto anni dopo a Cinisi, poco distante da qui.

Un pezzo di città era lì quel giorno. Per vedere e per capire. Per vedere chi c’era sul luogo del “suicidio”, boss, politici, magistrati, carabinieri, poliziotti . Per capire – in base a quello che vedeva – che direzione avrebbero preso le indagini.

Perché una cosa è certa: a Termini lo sapevano tutti che Cosimo era un giornalista coi fiocchi che collaborava anche col Corriere della Sera, con l’Ansa, col Gazzettino di Trieste.

Lo sapevano tutti che era odiato dai mafiosi per avere osato scrivere per primo, sulla prima pagina di Prospettive Siciliane, che “la via della droga passa da Palermo”. Azioni che Cosa nostra non perdonava in quegli anni di oscurantismo.

Basti pensare che il boss di Termini – l’allora capo della commissione provinciale della mafia, Panzeca, predecessore di don Tano Badalamenti – era il cugino dell’arciprete della vicina Caccamo, nelle grazie dell’ineffabile cardinale di Palermo, Ernesto Ruffini, che era solito dire: “La mafia? Un’invenzione dei giornali del Nord e dei social comunisti”.

Se fosse stato il suicidio di una persona qualunque, la gente non sarebbe accorsa così in massa. Invece era lì. E avrebbe capito perché i preti del paese avrebbero negato, il giorno dopo, perfino il funerale a Cosimo Cristina. Eh sì, perché allora la chiesa chiudeva gli occhi davanti ai mafiosi ma condannava il suicidio: mettere il sigillo su quel cadavere significava farlo seppellire con l’ignominia dell’”insano gesto” marchiata sulla pelle.

E allora mettere quel sigillo significava chiudere definitivamente la partita, dopo che i magistrati avevano deciso di non ordinare una semplice autopsia per dimostrare scientificamente le cause della morte, per studiare le tantissime ecchimosi presenti sul corpo, tracce preziose per un medico legale che vuol sapere se quei lividi sono prodotti da una spranga, da un bastone (a proposito: poco tempo prima, un noto boss del paese, riferendosi a un articolo che lo aveva fatto imbestialire, parlando di Cosimo aveva detto: Fussi cosa di pigghiallu a bastunati, sarebbe cosa da prenderlo a bastonate, ma questa potrebbe essere solo una semplice coincidenza, oppure no), insomma da un corpo contundente, oppure da un mezzo dotato di una potente forza fisica come un locomotore in corsa. Un medico legale avrebbe analizzato quella “sostanza untuosa e nerastra” che ricopriva il cadavere, avrebbe accertato se lo spappolamento del mezzo cranio era dovuto al passaggio del treno in corsa (dato che la testa di Cosimo sfiorava il binario) oppure a qualcos’altro. Avrebbe cercato di capire – magari attraverso la consulenza di un tossicologo – se quella voce circolata dopo il ritrovamento del cadavere (“Gli hanno propinato del veleno”) era fondata o inventata.

Cosimo Cristina con la fidanzata Enza Venturella a Roma

Invece niente. I magistrati archiviarono il caso come il “suicidio” di “un giornalista fallito” con la mania dello scoop. Eppure anche loro – soprattutto loro – sapevano chi era quel ragazzo.

Il giorno dopo i termitani, attraverso il Giornale di Sicilia – il quotidiano più letto in città, sì quello che molti anni dopo, ben altri magistrati avrebbero definito vicino a certi ambienti – scoprirono che “un giovane” si era “suicidato” sui binari della ferrovia. “Un giovane”. Non il giornalista Cosimo Cristina. Un suicidio relegato su taglio basso e nelle pagine interne , perché gli articoli importanti erano il convegno dell’ordine degli ingegneri, e il ricovero in ospedale di una famiglia che aveva fatto indigestione di dolci.

Ecco perché, quando sei anni dopo, il vice questore di Palermo Angelo Mangano (quello che catturò Luciano Liggio, assieme ai carabinieri del generale Milillo) indagò sulla morte di Cosimo Cristina, confermò quello che quella gente affacciata aveva capito nel 1960, cioè che non era stato un suicidio.

Mangano fece la cosa più elementare del mondo: interrogò le persone che nel 1960 erano state completamente ignorate, boss, familiari, colleghi della vittima e tanta altra gente. E fece pure una cosa che avrebbe causato un terremoto: chiese (ottenendola) la riesumazione del cadavere di Cosimo Cristina. Ma fu un terremoto che durò poco.

Il tempo di eseguire l’esame autoptico (per tale operazione furono chiamati due fra i più autorevoli medici legali del tempo: il professor Ideale del Carpio – autore fra l’altro dell’autopsia su Salvatore Giuliano e su Peppino Impastato – e il professor Marco Stassi) su quelle povere spoglie, e di stilare una relazione in cui – con una ricostruzione assai discutibile – si diceva che il giornalista si era ucciso andando incontro al treno.

Fu il momento in cui la gente di Termini si rassegnò.

Quando, a metà degli anni Ottanta, ebbi l’idea di scrivere Gli Insabbiati, il libro sulla storia dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia, mi imbattei in questo caso incredibile. Andai a Termini e – malgrado gli anni trascorsi – trovai una città spaventata. C’era da capirlo: dopo un quarto di secolo comandava ancora la famiglia Gaeta, un nome che Mangano nel ’66 aveva indicato fra i mandanti del delitto.

Mi recai a casa di una delle sorelle di Cosimo, ma invano. La paura era palpabile, al punto che ebbi l’impressione che la versione del suicidio fosse un formidabile alibi sociale per evitare problemi con i mafiosi.

La lapide che l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, il Comune di Termini Imerese e il giornale Espero hanno dedicato alla memoria di Cosimo Cristina

Restava una sola carta da giocare. Far studiare il referto autoptico a un esperto di medicina legale per dimostrare certe contraddizioni che si coglievano dalle lettura di quelle pagine. Mi recai dal professor Vincenzo Milana dell’Università di Catania, un grande professionista che collaborava da una vita con la Procura etnea. Milana lesse le carte e le smontò pezzo per pezzo. Nel libro mi limitai a proporre le due tesi, senza ovviamente fare alcun commento personale.

Fu il vero terremoto che rase al suolo decenni di menzogne. Quando il volume uscì, chiesi ai magistrati di Palermo la riapertura del caso. Troppo tardi.

E però, da quel momento, un raggio di verità fece luce su una storia nella quale era piombato un buio tremendo. Da quel momento successero tante cose: a Termini Imerese qualcuno si convinse che se dal punto di vista giudiziario era stata commessa un’ingiustizia, dal punto di vista storico si era ancora in tempo per rimediare.

E allora – ogni 5 maggio – si cominciarono ad organizzare commemorazioni, convegni, giornate di studio, soprattutto nelle scuole e soprattutto grazie a due persone che hanno lottato perché la memoria di Cosimo non fosse cancellata: Giusi Conti e Alfonso Lo Cascio.

Poi l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, assieme al Comune e alla rivista Espero, appose una lapide in suo onore – parlando apertamente di omicidio – all’ingresso della galleria in cui il cronista era stato trovato morto.

Poi tante associazioni giornalistiche del Lazio mi invitarono – grazie alla sensibilizzazione di Alberto Spampinato, fratello di un altro splendido giornalista ucciso in Sicilia, Giovanni Spampinato – a recitare il monologo che avevo scritto su Cosimo.

Poi il Consiglio comunale di Termini Imerese gli intitolò una via.

Oggi Cosimo Cristina è un giornalista caduto per mano di Cosa nostra, non un suicida Una cosa bellissima per lui, per la famiglia, per l’ex fidanzata Enza Venturelli, per la Sicilia e – consentitemi di dirlo – per me. La considero una delle cose più belle della mia vita.

Luciano Mirone

Molto interessante, una storia che non conoscevo, grazie Luciano, la conoscenza ci rende più coscienti.

Penso di farci un omaggio grafico.

Ancora grazie.

Bravissimo Luciano , confermi ancora una volta ciò che di più bello possa esserci nella ricerca della verità. Hai ridato dignità ed onore ad uno di quegli esempi di vero giornalismo

Articolo splendito, c’è solo un’ errore però ovvero che Panzeca in particolare Giuseppe Panzeca non era il boss di Termini Imerese ma di Caccamo e ritenuto capo della commissione provinciale di Cosa Nostra e Teotista Panzeca non era il cugino ma il fratello dello stesso.